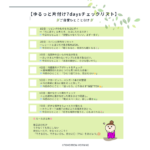

「せっかく部屋を片付けても、なぜかすぐに散らかる。」

「すっきりさせたいのに、なんとなくごちゃごちゃしている。」

というお悩みを抱えている方は多いはず。

実はわたしもそうでした!

一日がかりでクローゼットを片付けたのに、いつのまにか、またごちゃごちゃに!

そんなことがしょっちゅうありました。

「なんでなの?」と片付けるのがいやになっていました。

いま思えば、そのころのわたしは、整理整頓がどういったことをするのか、良く分かっていなかったのです。

整理整頓はなんとな~くやっていてはダメなんです。

☆今日は「整理」と「整頓」の正しいコツをご紹介します☆

コツをつかんで、「片付けてもすぐ散らかる」というスパイラルから抜け出しましょう!!

Contents

整理と整頓はやることがちがう

「整理整頓」とセットで使われること多いことばですが、整理と整頓は、意味も、やることも全く違います。

せい‐り【整理】

せい‐り【整理】 ①乱れた状態にあるものをととのえ、秩序正しくすること。「論点を―する」「書庫の―」「交通―」「未―」②不必要なものを取り除くこと。「無駄な枝を―する」出典|広辞苑

せい‐とん【整頓】

せい‐とん【整頓】 (「頓」も整う意)よく整った状態にすること。きちんとかたづけること。「机の上を―する」出典|広辞苑

整理のコツ1|まずはムダなものをなくそう

あなたのまわりのムダなものとは

用途が同じなのにたくさんあるもの

先日、キッチンをリフォームするお客様のお宅に現状調査に伺ったときのことです。奥様はキッチンの収納が少ないことに悩まれていました。

キッチンの引き出しやキャビネットに収納されている物を、すべて出してみたところ、なぜかキッチンバサミが6本も出てきました。

当人は、もちろん6本も必要ないし、なぜ6本もあるのかさえわかっていませんでした。

このように用途が同じなのにたくさんあるものはありませんか。

使わないのにとってあるもの

いつか使うかもと思って、全く出番のないものはありませんか。

流行遅れになった服やバッグ、景品でもらったお皿や、福袋に入っていた財布など、いつかはおそらく訪れません。

壊れているのにとってあるもの

こわれた家電や、切れたネックレス、描けないペンなど、捨て方が分からない、小さいものだから気にならないとして、そのままになっていませんか。

使えないで、ゴミになってしまったものは、早めに処分しましょう。

存在すら忘れているもの

押し入れや納戸の奥に、何が入っているか覚えていますか。覚えていないということは使わないムダなもである可能性が高いです。

整理コツ2|使いやすく分けてみよう

使いやすさをイメージして分けていく

ムダなものがなくなったら、ものを分けていきましょう。ここでは、いろいろな分け方が考えられます。この後の整頓をイメージして分けていきましょう。

どのように分けてあれば、しまいやすいか、取り出しやすいか、使いやすいかということを考えてみてくださいね。

食器棚に入っているアイテムを例に考えていきます。

種類別に分ける

食器なら、お茶碗、お皿、箸、スプーン、フォークといった種類別に分けます。

用途別に分ける

次に、日常用、お客様用、お正月用などの行事用と、用途別に分けます。

持ち主別に分ける

さらに、ご主人様、奥様、お子様など、持ち主別に分けます。

良く使う順に分ける

毎日使う、週に1回使う、1か月に1回程度使うなど、使用頻度別に分けます。

整頓のコツ1|整え方にはルールがある

整理が終わると、ものはかなり厳選されているはず。

あとはこれを使いやすく整えてきます。

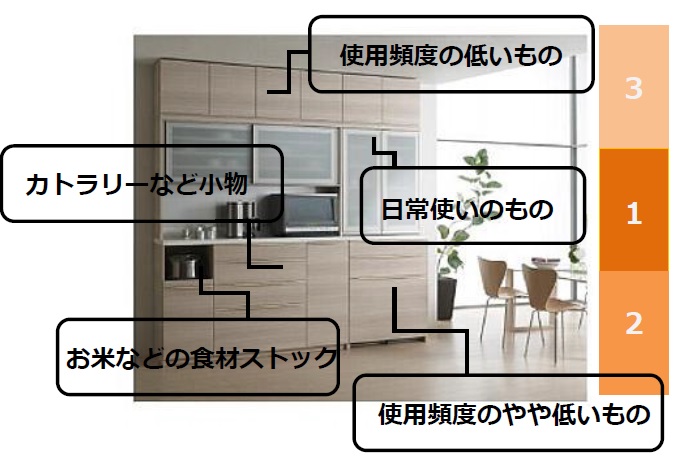

取り出しやすい位置は、中、下、上

物がしまいやすく、取り出しやすいのは、下の図のように「1」の中央、次に「2」の下部、最後が「3」の上部です。

食器棚のアイテムを整頓する例をあげると、このようになります。

- 使用頻度の高いものは中央や下部に(例:日常使いの食器|週に1回程度使う食器など)

- 種類や形状を考慮して(例:細かいものは、浅い引き出しに|持ち主別にわけるなど)

- 用途が同じものは近くに(例:炊飯器とお米|コーヒーメーカーとコーヒー豆など)

- 使用頻度の低いものは上部に(例:半年~1年に一回程度使う食器など)

整頓のコツ2|整え方にはルールがある

整頓は整った状態にそろえて、見た目の美しさにもこだわるなら、次のようなルールを参考にしてみてはいかがでしょうか。

大きさ|高さをそろえる

色をそろえる

リバウンドしない片付け方は「整理」のあとの「整頓」

いつまでもすっきり快適な状態がつづくのが理想ですね。

最初は、小さな空間から、ぜひ、ためしてみてください☆

お片付け無料メール講座 配信中です